Una semblanza posible.

“Bocha”, como le decíamos algunos, incluyendo a su familia, nos ha dejado a la edad de 80 años.

Egresado en 1967 de la FAU (UNLP), fue partícipe y actor fundamental de la tercera generación de arquitectos que comprendieron un rol histórico de una modernidad crítica en los años 60 y construyó una intensa tarea docente junto a Mario Soto y Osvaldo Bidinost en los ´70. La Arquitectura, afirmaba, era entendida no solo como una producción con vistas a satisfacer una demanda, sino fundamentalmente como un modo de conocimiento específico e intransferible, donde la investigación, el proyecto y la construcción, eran una única acción necesaria e imprescindible.

Junto con Alvaro “Pato” Arrese, desde los inicios como estudiantes en la Facultad y luego en el campo profesional, desarrollaron una producción de proyectos de diversa escala y programa, así como la docencia, actividad que ambos continuarán desplegando durante toda su vida. A lo largo de siete años trabaja en el estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly, desarrollando una importante experiencia en la responsabilidad de la construcción e investigación de proyectos de envergadura como el estadio de Rosario Central, entre otros. Posteriormente, a principios de la década del 80, se arraiga en Bahía Blanca para continuar su labor tanto profesional como académica en la Universidad Tecnológica Nacional.

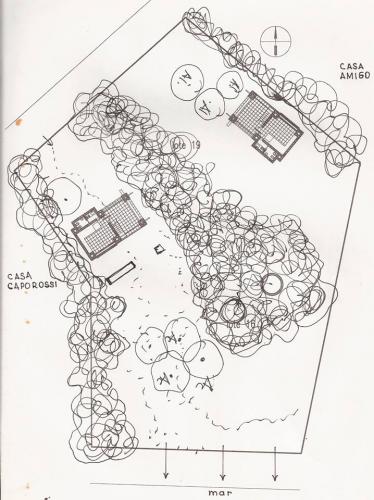

Desarrolló obras de equipamiento como el Centro de Capacitación para la Petroquímica Bahía Blanca (Polisur), el Museo de Arte Contemporáneo o la ampliación de la Sede de oficinas de la Obra Social de la Universidad Nacional del Sur. Fue, además, asesor en desarrollo de estrategias urbanísticas para la región concretando, a lo largo de muchos años, estudios territoriales provinciales como la Reformulación de la Infraestructura del Sudoeste Bonaerense (declarado de Interés General por el Senado de la Nación) entre otras investigaciones. En materia de vivienda, proyectó y construyó una vasta obra abocada al estudio de lo doméstico unifamiliar o multifamiliar como las Viviendas para el Conicet o el Edificio Sancor. Actualmente desarrollaba un MasterPlan para la ampliación y refuncionalización del Museo Nacional de Bellas Artes.

En 2020, recibió un reconocimiento a su trayectoria a través del Fondo Nacional de las Artes.

Puedo escribir este texto, solo a través de mi vínculo personal con él a lo largo de casi veinticinco años de amistad, desde el momento que me invitó, generosamente, a colaborar durante tres años como docente en la carrera de Ingeniería Civil en la UTN. Como Profesor Titular en dos asignaturas, modificó, en lo pedagógico, los estándares del modo de dictado habitual de materias, construyendo un espacio de Taller de proyecto de estructuras, y de este modo contemplar todas las instancias de análisis para la producción del proyecto; es decir, intentar evitar fragmentar saberes que actúen sobre un mismo problema, con el fin de desplazar y diluir los límites disciplinares de aproximación entre ingeniería y arquitectura en las fases del desarrollo de la investigación de un proyecto.

Las primeras impresiones entre aquellos encuentros y la última vez que nos vimos, hace un mes atrás, fueron similares. Su personalidad arrolladora era equivalente a su claridad conceptual. El vínculo que establecía con los estudiantes y su cuerpo docente era particular: cercano, abierto y propositivo a incluir todo lo que hiciera falta para producir una investigación que fuera relevante en la construcción de antecedentes, traducidos en data que, al ser jerarquizada, fuera una materia prima para el desarrollo de los procesos de proyecto, entendidos como un protocolo construido bajo sus propias lógicas.

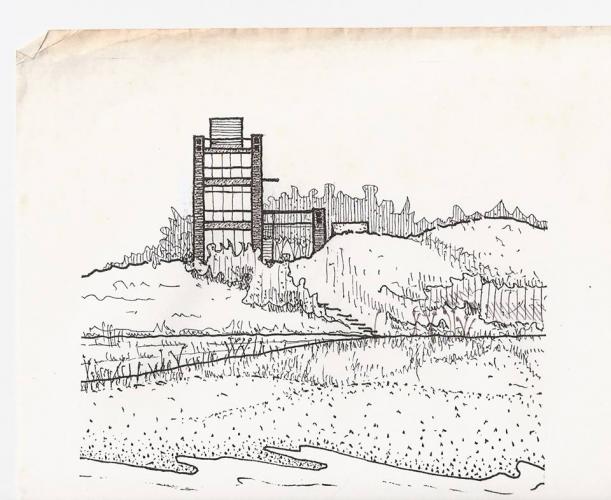

Su noción de las escalas asociadas, entendidas como las relaciones entre las dimensiones del mundo físico y nosotros, vinculadas a lo perceptual, conceptos tomados de Jorge Vivanco, eran un prisma de punto de partida. Señalaba que no hay posibilidad de construcción de realidad sin un observador que limite un marco y se posicione a una distancia específica. El tránsito a partir de ese inicio era el dibujo, entendido como un espacio cognitivo irrenunciable, autónomo de interpretación, interpelativo y carente de reemplazo.

Dibujaba sin parar, es decir, miraba sin parar; pensaba sin parar, escribía sin parar. Defendía la idea de “charlar” los temas como posibilidad de intercambio y construcción de un conocimiento colectivo. “Sino charlás los temas, no se puede…” me decía siempre. En ese sentido, la idea del dibujo la entendía como un medio que posibilitaba traducir y comunicar lo que ese lenguaje verbal no lograba exponer, más allá de su utilidad en la interpretación, pero que a partir de él se retroalimenta. Esa propia arquitectura representada, descubierta y estudiada, la entendía no como una estrategia de resoluciones técnicas posibles a un requerimiento, sino como la posibilidad de quitar velos, de construir una aproximación antropológica. Su despliegue intelectual radicular para incorporar fuentes a sus preguntas era infinito y su conocimiento para unir nodos en esa red de relaciones impensables, erudito.

Su relación con la FAU delataba un vínculo emotivo que “Bocha” valoraba, profusamente, en la oportunidad de encuentros como estudiante y docente cristalizados en el patio de la Facultad.

Los actores en ese espacio provenían de diferentes experiencias: Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, La Plata. Allí, Zalba, Sacriste, Traine, Bidinost, Soto, Lenci, Erbin, Molina y Vedia por citar algunos, eran los actores a los que siempre se refería.

Los recuerdos de aquella época sobre las experiencias pedagógicas, los quonsets, el patio propiamente, y los vínculos como idea de intercambio no producían en él un espíritu nostálgico paralizante. Me atrevería a pensar que esa posibilidad la detestaba. Su mirada estaba puesta inexorablemente en el presente, como una antena para intentar formular acciones consecuentes e inmediatas que irradiaba en un entusiasmo desbordante prefigurando, siempre, la idea de posibilidad a quienes lo rodeaban.

Defendía una idea de la historia de las culturas como un proceso no lineal, de diferentes aceleraciones. Era particularmente sensible a las proyecciones posibles que la arquitectura pudiera significar en un contexto amplio, multiescalar donde esos procesos culturales había que acompañarlos o enfrentarlos, tomando posición. Ese espacio vital, entendido como un objetivo, no debería dejar de lado previsiones necesarias y las adaptabilidades sociales posibles que fueran requeridas en un futuro. De ese modo, remarcaba la imposibilidad de entender el proyecto sin contemplar esa dimensión temporal de las acciones y sus hipotecas a largo plazo. Sin la contemplación y observación de las experiencias humanas, comprendía que era imposible dar cobijo y ofrecer escenarios para habitar por medio del diseño. De este modo, el proceso de diseño y sus preguntas infería una autonomía, con el fin de de no suscribir a iconografías o estéticas preconcebidas. Esa instancia ocurre desde el lenguaje (que es previo) como una consecuencia de ese proceso y no como un punto de partida, a través de una acción de resistencia ante cualquier misa o academicismo.

Le preocupaba una idea de incertidumbre propia de este siglo que suponía que la clave de la actual crisis cultural sea la imposibilidad de prefigurar imágenes a futuro, como escenario inverso a las vanguardias, evidenciando el desafío de transformar modos de operar en la disciplina y no mantener lógicas ya caducas ante el avance de la falta de certezas con el cambio de paradigmas que el mundo atraviesa. Eso lo manifestaba a través de su capacidad de trabajo exorbitante hasta sus últimos días.

En un texto dedicado a su amigo Roberto Saraví, fallecido este año también, Bocha escribe “…(Roberto) representa, más allá de la arquitectura, esa tradición humanista en que el interés de un hombre excede los saberes de una disciplina especifica superando la habitual y estéril fragmentación a los que hoy están sometidos”. Estas palabras son perfectamente aplicables a su persona, vital como una usina de ideas, pero fundamentalmente de deseos, con una integridad y una coherencia inclaudicable a lo largo de los años.

Lo recuerdo sentado en su casa, bajo la bignonia crecida con vista al patio donde, medianera por medio, asoman los aleros de la casa Pillado de Wladimiro Acosta, obra vecina que marcaría un imaginario en su infancia, para siempre.

Somos unos cuantos los que ya lo extrañamos,

Arq. Hernán Vázquez

Docente de las asignaturas Arquitectura TV12 (SLC) y Comunicación TV3 (SJ)

–

Foto de portada: Sol Arrese